Injeksi SABU untuk Setiap Gigitan Ular: Sebuah Tinjauan Kritis Berbasis Bukti untuk Praktisi Klinis di Indonesia

4 Feb 2026 • Emergency Medicine

Deskripsi

Pendahuluan: Gigitan Ular sebagai Krisis Kesehatan Masyarakat Terabaikan di Indonesia

Gigitan ular dan envenomasi yang diakibatkannya (Snakebite Envenoming/SBE) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling terabaikan di dunia. Pada tahun 2017, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mengklasifikasikan SBE sebagai penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD) dengan prioritas tertinggi.

Keputusan ini menggarisbawahi dampak devastatif SBE, terutama di kawasan pedesaan Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Di Asia Tenggara saja, gigitan ular menjadi risiko pekerjaan yang lazim bagi petani, pekerja perkebunan, dan masyarakat pedesaan lainnya, menyebabkan puluhan ribu kematian setiap tahun serta kasus kecacatan fisik kronis yang tak terhitung jumlahnya.

Indonesia, dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, merupakan salah satu hotspot global untuk spesies ular berbisa dan, konsekuensinya, menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap SBE. Diperkirakan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia berada pada risiko tinggi. Namun, besarnya skala masalah ini berbanding terbalik dengan ketersediaan data yang akurat. Indonesia tidak memiliki sistem pelaporan gigitan ular nasional yang formal.

Kekosongan data historis ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang parah dan menjadi penghalang fundamental dalam setiap aspek penanggulangan, mulai dari strategi pencegahan, mitigasi, penguatan infrastruktur kesehatan, hingga distribusi antivenom yang efektif.

Kegagalan sistemik dalam pengumpulan data ini bukan sekadar masalah administratif; ia memiliki implikasi klinis yang langsung dan mendalam. Tanpa data epidemiologis yang andal mengenai spesies ular penyebab envenomasi yang paling umum di berbagai wilayah, upaya untuk mengembangkan dan mendistribusikan antivenom yang sesuai menjadi sangat terhambat.

Produsen antivenom, termasuk PT Bio Farma sebagai produsen tunggal antivenom lokal, Serum Anti Bisa Ular (SABU), tidak memiliki landasan data yang kuat untuk memandu perbaikan produk, seperti penambahan venom dari spesies relevan lainnya ke dalam campuran imunogen.

Akibatnya, para praktisi medis di lini depan seringkali dihadapkan pada situasi klinis yang menantang: mengelola kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa dengan alat terapeutik yang efikasinya terbatas dan tidak pasti. Laporan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan sebuah kerangka kerja berbasis bukti yang jelas bagi para klinisi di Indonesia untuk menavigasi tatalaksana gigitan ular dalam lingkungan yang tinggi risiko dan miskin data ini.

Bagian 1: Landasan Tatalaksana: Peran Sentral dan Tantangan Antivenom

Dalam tatalaksana SBE, antivenom memegang peranan sentral dan tak tergantikan. Ia adalah satu-satunya terapi definitif yang terbukti secara ilmiah mampu mengurangi angka morbiditas, disabilitas, dan mortalitas akibat envenomasi. Prinsip kerjanya didasarkan pada netralisasi toksin venom oleh antibodi heterolog, yang biasanya berasal dari plasma kuda yang telah dihiperimunisasi dengan venom ular. Meskipun telah ada selama lebih dari satu abad, ketersediaan antivenom berkualitas yang seragam dan efektif masih menjadi krisis global.

Keberhasilan terapi antivenom sangat bergantung pada beberapa faktor krusial yang menjadi tantangan utama di lapangan:

Spesifisitas Spesies: Efektivitas sebuah antivenom sangat ditentukan oleh kesesuaian antara antibodi yang dikandungnya dengan venom dari ular yang menggigit. Antivenom yang dibuat menggunakan venom dari satu spesies mungkin tidak efektif atau kurang efektif terhadap venom dari spesies lain, bahkan yang berkerabat dekat.

Variasi Geografis Venom: Komposisi biokimia dari venom ular dapat menunjukkan variasi intra-spesies yang signifikan antar lokasi geografis yang berbeda. Sebuah studi terhadap kobra penyembur ekuator (Naja sumatrana) dari berbagai lokasi di Asia Tenggara menunjukkan perbedaan dalam subtipe dan kelimpahan relatif protein venom, yang berkorelasi dengan potensi letalitas dan efikasi netralisasi antivenom. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia, di mana antivenom yang diproduksi di satu lokasi mungkin memiliki efikasi yang bervariasi terhadap populasi ular yang sama di pulau lain.

Ketersediaan, Akses, dan Biaya: Antivenom seringkali mahal, persediaannya terbatas, dan sulit diakses, terutama di fasilitas kesehatan pedesaan di mana kasus gigitan ular paling banyak terjadi.

Antivenom Monovalen vs. Polivalen: Antivenom dapat bersifat monovalen (atau monospesifik), yang dibuat untuk menetralkan venom dari satu spesies ular saja, atau polivalen (atau polipesifik), yang dirancang untuk efektif melawan venom dari beberapa spesies berbeda. Antivenom monovalen umumnya memiliki potensi yang lebih tinggi tetapi memerlukan identifikasi ular yang akurat. Antivenom polivalen, seperti SABU, menawarkan cakupan yang lebih luas tanpa perlu identifikasi pasti, namun seringkali dengan mengorbankan potensi netralisasi terhadap masing-masing venom. Hal ini disebabkan oleh fenomena yang disebut "antigenic competition", di mana sistem imun hewan yang diimunisasi mungkin merespons lebih kuat terhadap beberapa antigen venom daripada yang lain dalam campuran, yang berpotensi menghasilkan potensi antibodi yang lebih rendah secara keseluruhan.

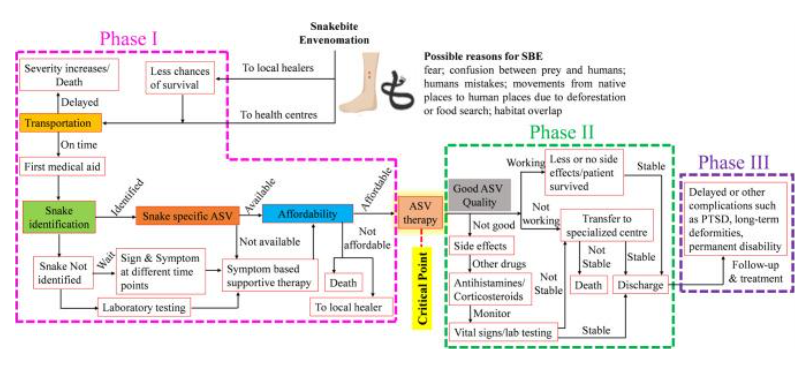

Gambar 1. Alur tatalaksana SBE

Upaya global sedang diarahkan untuk mengembangkan antivenom "pan-spesifik" atau "pan-regional" yang efektif melawan berbagai spesies ular di suatu benua, dengan harapan dapat diproduksi secara ekonomis dalam volume besar. Namun, tantangan imunologisnya sangat besar. SABU, yang merupakan antivenom polivalen yang dibuat dari tiga jenis venom, menjadi contoh nyata dari kesulitan ini.

Data praklinis menunjukkan bahwa bahkan dengan hanya tiga venom, mencapai potensi tinggi yang seragam terhadap ketiganya merupakan sebuah tantangan. Ini mengilustrasikan mengapa gagasan untuk "hanya menambahkan lebih banyak venom" ke dalam campuran imunogen bukanlah solusi sederhana dan mengapa keterbatasan efikasi pada antivenom polivalen seringkali tidak dapat dihindari.

Bagian 2: Analisis Kritis Serum Anti Bisa Ular (SABU): Profil, Potensi, dan Limitasi

Sebagai satu-satunya antivenom yang diproduksi secara lokal di Indonesia, Serum Anti Bisa Ular (SABU) dari PT Bio Farma adalah tulang punggung terapi SBE di negara ini. SABU adalah antivenom polivalen yang berasal dari serum kuda yang dihiperimunisasi dengan campuran venom dari tiga spesies ular yang dianggap penting secara medis di Indonesia: Kobra Jawa Penyembur (Naja sputatrix), Ular Tanah (Calloselasma rhodostoma), dan Ular Welang (Bungarus fasciatus). Analisis kritis terhadap potensi dan limitasi SABU, berdasarkan data praklinis yang dipublikasikan, sangat penting untuk memandu penggunaannya secara rasional.

Sub-bagian 2.1: Potensi Netralisasi (Sisi "Pro")

Meskipun memiliki keterbatasan, SABU menunjukkan efikasi yang memadai terhadap beberapa target venom penting, yang menjadi dasar penggunaannya dalam praktik klinis.

Terhadap Calloselasma rhodostoma (Ular Tanah): Ini adalah titik kekuatan utama SABU. Studi praklinis menunjukkan bahwa SABU mampu menetralkan venom C. rhodostoma secara moderat hingga baik. Potensi netralisasinya terhadap letalitas dilaporkan sebesar 12.7 mg venom per ml antivenom. Secara fungsional, SABU juga terbukti sama efektifnya dengan antivenom polivalen hemotoksik dari Thailand (HPAV) dalam menetralkan aktivitas prokoagulan (mirip trombin) dari venom C. rhodostoma secara in vitro. Mengingat C. rhodostoma adalah penyebab umum envenomasi hemotoksik di banyak wilayah Indonesia, efikasi ini merupakan argumen "pro" yang kuat untuk penggunaan SABU pada kasus gigitan viper dengan manifestasi koagulopati.

Terhadap Bungarus fasciatus (Ular Welang): SABU juga menunjukkan potensi netralisasi yang moderat terhadap venom B. fasciatus. Potensinya dilaporkan sebesar 0.9 mg/ml. Meskipun sedikit lebih lemah dibandingkan dengan antivenom polivalen neurotoksik Thailand (NPAV), kemampuan ini memberikan dasar rasional untuk administrasi SABU pada pasien dengan dugaan kuat gigitan

B. fasciatus yang menunjukkan tanda-tanda awal neurotoksisitas.

Sub-bagian 2.2: Limitasi dan Inefikasi (Sisi "Kontra")

Sisi kontra dari penggunaan SABU terletak pada kelemahan dan kegagalannya yang terdokumentasi dengan baik terhadap spesies targetnya sendiri maupun spesies penting lainnya yang tidak termasuk dalam campuran imunogen. Ini membentuk argumen yang kuat untuk menentang penggunaan SABU secara serampangan atau "untuk setiap gigitan ular".

Efikasi Lemah terhadap Naja sputatrix (Kobra Jawa Penyembur): Ini adalah kelemahan yang paling mengkhawatirkan. Meskipun venom N. sputatrix merupakan salah satu komponen dalam campuran imunogen untuk produksi SABU, potensi netralisasi SABU terhadapnya sangat lemah, yaitu hanya 0.3 mg/ml. Lebih jauh lagi, dalam uji tantangan dosis letal yang lebih tinggi (

5×LD50) pada model hewan, SABU gagal total menetralkan efek letal, dengan tingkat kelangsungan hidup nol. Implikasi klinisnya adalah dosis antivenom yang sangat besar—dan berpotensi lebih berbahaya dari segi reaksi merugikan—mungkin diperlukan untuk mencapai efek terapeutik, dan bahkan mungkin tidak akan efektif.Inefektivitas terhadap Spesies Penting Lainnya: Keterbatasan cakupan SABU adalah masalah kritis. Studi telah secara eksplisit menunjukkan bahwa SABU tidak efektif dalam menetralkan letalitas venom dari Ular Beludak Russell Siam (Daboia siamensis) yang ditemukan di Indonesia. Ini sangat relevan mengingat

D. siamensis adalah penyebab envenomasi berat dengan manifestasi hemotoksik, neurotoksik, dan nefrotoksik. Selain itu, uji imunologis menunjukkan bahwa SABU memiliki daya ikat (immunobinding) yang jauh lebih lemah terhadap venom dari Kobra Penyembur Sumatra (Naja sumatrana) dan Ular Weling (Bungarus candidus) dibandingkan dengan antivenom spesifik dari Thailand. Artinya, untuk sejumlah besar kasus gigitan ular berbahaya di Indonesia, antivenom lokal yang tersedia mungkin tidak memberikan manfaat terapeutik sama sekali.Masalah Toksin Bermassa Molekul Rendah: Salah satu tantangan umum dalam produksi antivenom adalah kesulitan untuk memicu respons imun yang kuat terhadap toksin venom yang berukuran kecil (massa molekul <20 kDa). Toksin-toksin ini, seperti neurotoksin tiga jari ( α-neurotoxins) yang banyak ditemukan pada venom elapid (kobra dan krait), seringkali merupakan komponen yang paling poten dan bekerja cepat. Kemungkinan besar, performa lemah SABU terhadap venom elapid sebagian disebabkan oleh keterbatasan inheren dari imunisasi berbasis venom utuh dalam menghasilkan antibodi yang cukup terhadap toksin-toksin kecil namun mematikan ini.

Untuk memberikan panduan praktis bagi klinisi, data efikasi ini dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1: Efikasi Netralisasi Praklinis Serum Anti Bisa Ular (SABU) Polivalen

Spesies Ular (Nama Ilmiah) | Nama Lokal Umum | Termasuk dalam Imunogen? | Potensi Netralisasi (mg bisa/mL SABU) | Keterangan Klinis |

Calloselasma rhodostoma | Ular Tanah | Ya | 12.7 | Efikasi moderat-baik. Indikasi kuat untuk envenomasi hemotoksik oleh spesies ini. |

Bungarus fasciatus | Ular Welang | Ya | 0.9 | Efikasi moderat. Dapat digunakan untuk dugaan envenomasi neurotoksik oleh spesies ini. |

Naja sputatrix | Kobra Jawa Penyembur | Ya | 0.3 | Efikasi sangat lemah. Memerlukan dosis besar dan kemungkinan tidak efektif secara klinis. |

Daboia siamensis | Ular Beludak Russell | Tidak | Tidak Efektif | SABU tidak diindikasikan. Terapi suportif adalah andalan. |

Naja sumatrana | Kobra Penyembur Sumatra | Tidak | Daya Ikat Imunologis Lemah | Efikasi tidak diketahui, kemungkinan sangat rendah. Penggunaan tidak didukung bukti. |

Bungarus candidus | Ular Weling | Tidak | Daya Ikat Imunologis Lemah | Efikasi tidak diketahui, kemungkinan sangat rendah. Penggunaan tidak didukung bukti. |

Bagian 3: Paradigma Diagnosis dan Indikasi Pemberian Antivenom: Kapan "Ya", Kapan "Tidak"?

Keputusan untuk memberikan antivenom adalah salah satu keputusan klinis paling kritis dalam manajemen SBE. Pemberian yang tidak tepat tidak hanya membuang sumber daya yang langka tetapi juga menempatkan pasien pada risiko reaksi merugikan yang serius. Oleh karena itu, pendekatan "satu suntikan untuk setiap gigitan" adalah praktik yang berbahaya dan tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Paradigma yang benar adalah diagnosis yang cermat diikuti oleh terapi yang ditargetkan berdasarkan indikasi yang jelas.

Sub-bagian 3.1: Fenomena "Gigitan Kering" (Dry Bite): Jebakan Diagnostik Utama

Definisi 'gigitan kering' adalah gigitan yang dilakukan oleh ular berbisa namun tidak terjadi injeksi venom, atau jumlah venom yang diinjeksikan sangat sedikit sehingga tidak menimbulkan manifestasi klinis envenomasi.

Fenomena ini sangat umum terjadi. Diperkirakan sekitar 25% dari semua gigitan viper pit adalah gigitan kering, dan beberapa literatur menyebutkan prevalensinya bisa mencapai 50% atau lebih dari seluruh insiden gigitan ular secara global. Ular dapat melakukan gigitan kering sebagai mekanisme pertahanan untuk mengintimidasi ancaman tanpa harus membuang venom mereka yang berharga, yang secara metabolik mahal untuk diproduksi.

Implikasi klinis dari gigitan kering sangatlah besar. Memberikan antivenom pada pasien yang mengalami gigitan kering berarti mengekspos mereka pada semua risiko terapi tanpa adanya potensi manfaat sama sekali. Oleh karena itu, diagnosis gigitan kering adalah langkah pertama yang krusial dalam tatalaksana. Protokol diagnostik yang direkomendasikan adalah "watchful waiting" atau observasi waspada:

Periode Observasi: Pasien yang datang dengan riwayat gigitan ular tetapi tanpa gejala envenomasi harus diobservasi secara ketat di fasilitas kesehatan. Periode observasi minimal yang aman adalah 12 hingga 24 jam, karena sebagian besar manifestasi klinis envenomasi akan muncul dalam rentang waktu ini.

Pemantauan Klinis: Selama observasi, pantau tanda-tanda vital secara berkala dan periksa lokasi gigitan untuk melihat adanya perkembangan tanda-tanda lokal, seperti bengkak yang progresif dan cepat (misalnya, melintasi sendi besar dalam beberapa jam), nyeri hebat, atau munculnya bula dan nekrosis.

Pemeriksaan Laboratorium: Untuk gigitan yang dicurigai berasal dari famili Viperidae (seperti C. rhodostoma), pemeriksaan koagulasi darah sangat penting. Tes pembekuan darah 20 menit (20-minute whole-blood clotting test/WBCT20) adalah alat skrining di sisi tempat tidur (bedside) yang sederhana, murah, dan efektif untuk mendeteksi koagulopati konsumtif akibat venom (Venom-Induced Consumption Coagulopathy/VICC). Tes ini harus diulang secara berkala selama periode observasi.

Sub-bagian 3.2: Panduan Klinis Berbasis Bukti untuk Envenomasi

Prinsip utama yang direkomendasikan oleh WHO adalah bahwa antivenom hanya boleh diberikan kepada pasien di mana manfaatnya dianggap lebih besar daripada risikonya. Indikasi yang jelas untuk pemberian antivenom meliputi:

Envenomasi Sistemik:

Hemotoksisitas: Bukti adanya perdarahan sistemik spontan (misalnya, gusi berdarah, hematuria, epistaksis), atau bukti laboratorium adanya koagulopati, seperti darah yang tidak membeku setelah 20 menit pada tes WBCT20, atau International Normalized Ratio (INR) >1.2. Trombositopenia berat (misalnya, hitung trombosit <50×103/μL) juga merupakan indikasi.

Neurotoksisitas: Tanda-tanda kelumpuhan flasid yang progresif, seperti ptosis (kelopak mata terkulai), oftalmoplegia (kelumpuhan otot mata), disfagia (kesulitan menelan), disartria (kesulitan berbicara), dan yang paling mengancam jiwa, kelumpuhan otot pernapasan.

Tanda Sistemik Lainnya: Hipotensi yang persisten, syok, atau bukti adanya cedera ginjal akut (Acute Kidney Injury/AKI).

Envenomasi Lokal yang Berat:

Bengkak yang luas dan progresif dengan cepat, misalnya pembengkakan yang melibatkan lebih dari separuh tungkai yang tergigit dalam beberapa jam setelah gigitan.

Nyeri lokal yang parah dan tidak terkontrol.

Perkembangan nekrosis atau sindrom kompartemen yang mengancam.

Sub-bagian 3.3: Kontroversi Pemberian Dini Antivenom pada Gigitan Krait

Terdapat satu pengecualian penting dan kontroversial terhadap aturan "tunggu sampai ada gejala". Pengecualian ini berlaku spesifik untuk gigitan ular krait (Bungarus spp.). Beberapa ahli dan pusat toksinologi kini mengajukan proposal untuk memberikan antivenom kepada semua pasien dengan gigitan krait yang terkonfirmasi yang datang dalam 6 jam pertama setelah gigitan, terlepas dari ada atau tidaknya tanda-tanda neurotoksik.

Rasional di balik pendekatan proaktif ini terletak pada farmakologi venom krait. Venom krait kaya akan neurotoksin pra-sinaptik (seperti β-bungarotoxin) yang menyebabkan kerusakan struktural yang ireversibel pada terminal saraf di neuromuscular junction.

Setelah kerusakan ini terjadi dan kelumpuhan klinis (misalnya, gagal napas) telah bermanifestasi, antivenom sebagian besar tidak efektif dalam membalikkan kelumpuhan tersebut; ia hanya dapat menetralkan toksin yang masih beredar di sirkulasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jendela terapeutik untuk mencegah kelumpuhan permanen atau kebutuhan ventilasi mekanis jangka panjang sangatlah sempit.

Pendekatan ini secara langsung bertentangan dengan pedoman WHO tradisional yang merekomendasikan pemberian antivenom hanya jika tanda-tanda neurotoksik sudah ada. Namun, institusi terkemuka seperti Queen Saovabha Memorial Institute dan Palang Merah Thailand telah merekomendasikan pendekatan pemberian dini ini untuk gigitan krait yang terkonfirmasi atau dicurigai kuat.

Penting untuk ditekankan bahwa strategi ini memiliki risiko tinggi dan hanya boleh dipertimbangkan dalam kondisi yang sangat spesifik:

Identifikasi Ular yang Positif: Pasien atau keluarga harus dapat menunjukkan ular yang mati atau foto yang jelas dari ular tersebut yang dapat diidentifikasi secara pasti oleh ahli sebagai krait.

Jendela Waktu yang Sempit: Gigitan harus terjadi dalam 6 jam terakhir, karena mayoritas korban akan menunjukkan gejala dalam rentang waktu ini.

Keputusan untuk memberikan antivenom dalam skenario ini adalah sebuah kalkulasi risiko-manfaat yang kompleks, di mana potensi manfaat mencegah gagal napas yang ireversibel harus ditimbang dengan hati-hati terhadap risiko tinggi reaksi anafilaksis akibat antivenom. Ini menggarisbawahi bahwa keputusan klinis dalam tatalaksana SBE bukanlah biner, melainkan sebuah spektrum yang dinamis, menuntut klinisi untuk mengintegrasikan variabel spesies ular, waktu, dan mekanisme kerja venom.

Bagian 4: Sisi Lain Pedang: Risiko Reaksi Merugikan Akibat Pemberian Antivenom

Argumen paling kuat yang menentang penggunaan antivenom secara serampangan adalah bahaya yang melekat pada terapi itu sendiri. Antivenom adalah produk biologis asing (imunoglobulin kuda) yang dapat memicu reaksi imunologis yang parah pada manusia.

Sub-bagian 4.1: Spektrum Reaksi Merugikan: Dari Anafilaksis Akut hingga Serum Sickness

Reaksi merugikan obat (Adverse Drug Reactions/ADRs) terhadap antivenom secara umum dikategorikan menjadi dua jenis utama :

Reaksi Akut (Anafilaktik atau Pirogenik): Reaksi ini terjadi dengan cepat, biasanya dalam 10 hingga 180 menit setelah pemberian antivenom dimulai. Manifestasinya bervariasi dari ringan hingga mengancam jiwa:

Gejala Ringan/Sedang: Urtikaria (biduran), gatal (terutama di kulit kepala), batuk, mual, muntah, kolik abdomen, demam, menggigil, dan takikardia.

Anafilaksis Sistemik Berat: Hipotensi, syok anafilaktik, bronkospasme, sesak napas, dan angioedema. Insiden reaksi akut ini sangat tinggi. Beberapa studi yang menggunakan antivenom polivalen dari India di Sri Lanka melaporkan tingkat reaksi akut mencapai 68%, dengan 19% di antaranya merupakan anafilaksis berat.24 Studi lain melaporkan tingkat reaksi keseluruhan hingga 75%, dengan 43% di antaranya tergolong parah.21

Reaksi Lambat (Tipe Serum Sickness): Reaksi ini memiliki onset yang tertunda, biasanya muncul antara 5 hingga 14 hari setelah terapi antivenom. Gejalanya meliputi demam, ruam kulit, mialgia (nyeri otot), artralgia (nyeri sendi), limfadenopati, dan malaise. Insidennya kurang terdefinisi dengan baik karena kesulitan dalam tindak lanjut pasien, tetapi studi prospektif yang lebih baru melaporkan insiden yang signifikan, berkisar antara 29% hingga 56% tergantung pada jenis antivenom yang digunakan.

Sub-bagian 4.2: Implikasi dari Impuritas SABU: Hubungan Langsung antara Manufaktur dan Risiko Klinis

Risiko ADRs tidak hanya bersifat generik untuk semua antivenom, tetapi juga dapat diperburuk oleh kualitas dan kemurnian produk tertentu. Analisis proteomik terhadap SABU telah mengidentifikasi adanya sejumlah besar impuritas yang secara langsung meningkatkan risiko klinis.

Kontaminan Albumin Serum Kuda: Studi menunjukkan bahwa SABU mengandung sekitar 5.5% albumin serum kuda dari total proteinnya. Albumin adalah protein non-terapeutik yang tidak memiliki kemampuan menetralkan venom, tetapi merupakan salah satu penyebab utama reaksi hipersensitivitas terhadap produk berbasis serum kuda.

Agregat Protein: SABU juga ditemukan mengandung sejumlah signifikan (sekitar 7.3%) agregat protein dengan massa molekul tinggi. Agregat-agregat ini, yang terbentuk selama proses produksi atau penyimpanan, diketahui dapat mengaktifkan sistem komplemen secara langsung dan meningkatkan risiko reaksi pirogenik (demam, menggigil) dan reaksi anafilaktoid lainnya.

Kehadiran impuritas ini, yang kemungkinan besar disebabkan oleh proses purifikasi yang tidak adekuat, berarti bahwa SABU secara inheren membawa risiko ADRs yang lebih tinggi dibandingkan dengan antivenom generasi baru yang lebih murni. Ini adalah argumen "kontra" yang sangat kuat, karena risiko tersebut bukanlah risiko teoretis, melainkan konsekuensi langsung dari kelemahan yang terdokumentasi pada produk yang tersedia secara lokal.

Sub-bagian 4.3: Tinjauan Bukti Ilmiah untuk Profilaksis dan Manajemen Reaksi

Mengingat tingginya risiko ADRs, persiapan dan manajemen yang tepat adalah wajib setiap kali antivenom diberikan. Namun, praktik klinis harus didasarkan pada bukti ilmiah, bukan tradisi.

Kegagalan Premedikasi Tradisional: Penggunaan empiris kortikosteroid (seperti hidrokortison) dan antihistamin (seperti klorfeniramin atau prometazin) sebagai profilaksis sebelum pemberian antivenom adalah praktik yang sangat umum. Namun, praktik ini tidak didukung oleh bukti ilmiah berkualitas tinggi. Sebuah uji klinis acak tersamar ganda (double-blind, randomized controlled trial) yang besar menunjukkan bahwa baik hidrokortison maupun prometazin tidak memiliki efek yang jelas dalam mengurangi risiko reaksi akut. Bahkan, ditemukan bahwa hidrokortison dapat meniadakan efek perlindungan dari adrenalin ketika diberikan bersamaan. Oleh karena itu, penggunaan rutin premedikasi ini tidak dianjurkan.

Manfaat Adrenalin yang Terbukti: Satu-satunya agen profilaksis yang didukung oleh bukti kuat adalah adrenalin (epinefrin). Uji klinis yang sama secara meyakinkan menunjukkan bahwa pemberian adrenalin dosis rendah (misalnya, 250 μg atau 0.25 mg) secara subkutan sesaat sebelum infus antivenom adalah aman (bahkan pada pasien dengan koagulopati) dan secara signifikan mengurangi risiko reaksi akut yang parah hingga 43%.

Manajemen Reaksi: Jika anafilaksis terjadi, adrenalin intramuskular adalah terapi lini pertama. Fasilitas kesehatan harus selalu menyiapkan adrenalin, cairan intravena, dan peralatan bantuan jalan napas setiap kali memberikan antivenom. Untuk serum sickness yang terjadi kemudian, terapinya biasanya simtomatik dengan antihistamin oral dan kursus singkat kortikosteroid oral.

Tabel berikut merangkum bukti untuk praktik profilaksis, yang bertujuan untuk memperbaiki miskonsepsi klinis yang umum.

Tabel 2: Tinjauan Bukti Ilmiah untuk Profilaksis Reaksi Akut Antivenom

Agen Profilaksis | Bukti Ilmiah (Tingkat Tinggi) | Rekomendasi Klinis |

Adrenalin (Epinefrin) | Terbukti efektif secara signifikan mengurangi reaksi akut berat dalam uji klinis acak terkontrol (RCT) yang besar. | Direkomendasikan. Berikan dosis rendah (0.25 mg) subkutan sesaat sebelum infus antivenom. |

Kortikosteroid (mis. Hidrokortison) | Tidak terbukti efektif dalam RCT besar. Dapat meniadakan efek protektif adrenalin. | Tidak Direkomendasikan untuk profilaksis akut. Mungkin bermanfaat untuk terapi serum sickness. |

Antihistamin (mis. Prometazin) | Tidak terbukti efektif dalam RCT besar. | Tidak Direkomendasikan untuk profilaksis. Dapat digunakan untuk mengelola gejala urtikaria jika terjadi. |

Sumber Data:

Bagian 5: Sintesis dan Rekomendasi Klinis untuk Praktik Sehari-hari

Setelah menimbang sisi pro dan kontra, jelas bahwa pendekatan "suntik SABU untuk setiap gigitan ular" adalah praktik yang salah, tidak ilmiah, dan berpotensi membahayakan pasien. Sebaliknya, tatalaksana yang rasional memerlukan pendekatan bertahap yang didasarkan pada diagnosis yang cermat, penilaian risiko-manfaat yang dinamis, dan kesiapsiagaan untuk mengelola komplikasi, baik dari envenomasi maupun dari terapinya. Berikut adalah algoritma pengambilan keputusan klinis yang disintesis untuk praktik sehari-hari.

Algoritma Tatalaksana Gigitan Ular di Fasilitas Kesehatan:

Langkah 1: Stabilisasi Pasien dan Pertolongan Pertama. Prioritaskan penilaian dan stabilisasi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi (ABC). Pertolongan pertama terbaik di lapangan adalah kunci kendaraan untuk segera membawa korban ke fasilitas kesehatan. Hindari intervensi yang tidak terbukti dan berbahaya seperti menyayat luka, mengisap venom, atau menggunakan torniket.

Langkah 2: Anamnesis dan Upaya Identifikasi Ular. Lakukan anamnesis terperinci mengenai waktu dan lokasi gigitan, serta gejala awal. Jika memungkinkan, minta deskripsi, foto, atau (jika aman) ular yang sudah mati untuk membantu identifikasi. Namun, terapi tidak boleh ditunda karena menunggu identifikasi yang tidak pasti.

Langkah 3: Tetapkan Protokol Observasi Waspada ("Watchful Waiting"). Untuk semua pasien yang datang tanpa gejala envenomasi yang jelas, mulai periode observasi minimal 12-24 jam.

Pasang jalur intravena.

Pantau tanda vital, tingkat kesadaran, dan perkembangan bengkak lokal secara berkala.

Lakukan tes WBCT20 di sisi tempat tidur setiap beberapa jam untuk mendeteksi onset koagulopati.

Langkah 4: Evaluasi Indikasi Pemberian Antivenom. Berikan antivenom hanya jika pasien menunjukkan tanda-tanda envenomasi yang jelas dan signifikan, seperti yang dijelaskan di Bagian 3 (misalnya, koagulopati pada WBCT20, perdarahan sistemik, ptosis progresif, bengkak yang meluas dengan cepat).

Langkah 5: Pertimbangkan Efikasi SABU. Sebelum memberikan SABU, pertimbangkan kemungkinan efikasinya berdasarkan sindrom klinis dan kemungkinan spesies penyebab (lihat Tabel 1). Jika sindrom klinis sangat sugestif terhadap envenomasi Daboia siamensis (misalnya, kombinasi koagulopati dan gagal ginjal akut), sadari bahwa SABU kemungkinan besar tidak akan efektif dan fokuskan pada terapi suportif yang agresif.

Langkah 6: Administrasi Antivenom yang Aman. Jika antivenom diindikasikan:

Pertimbangkan profilaksis dengan adrenalin dosis rendah subkutan (lihat Tabel 2).

Siapkan peralatan resusitasi (adrenalin, cairan, oksigen, alat bantu napas).

Encerkan dosis antivenom yang direkomendasikan dalam cairan normal salin atau dekstrosa 5% dan berikan secara infus intravena. Mulai dengan kecepatan lambat selama 10-15 menit pertama sambil memantau ketat tanda-tanda reaksi akut, kemudian tingkatkan kecepatan untuk menghabiskan infus dalam waktu sekitar satu jam.

Langkah 7: Perawatan Pasca-Antivenom dan Edukasi Pasien. Lanjutkan pemantauan klinis dan laboratorium untuk menilai respons terhadap terapi. Mungkin diperlukan dosis antivenom tambahan jika envenomasi terus berlanjut. Sebelum memulangkan pasien, berikan edukasi yang jelas tentang gejala serum sickness (demam, ruam, nyeri sendi) yang mungkin muncul 1-2 minggu kemudian dan instruksikan mereka untuk segera kembali jika gejala tersebut timbul.

Sebagai penutup, tantangan dalam manajemen SBE di Indonesia bersifat sistemik dan melampaui keputusan klinis di tingkat individu. Kemajuan yang signifikan hanya akan tercapai melalui upaya terpadu yang mencakup pembentukan sistem informatika gigitan ular nasional untuk memandu kebijakan, investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan antivenom generasi baru yang lebih murni dan memiliki cakupan spesies yang lebih luas, serta program pendidikan kedokteran berkelanjutan untuk memastikan semua praktisi kesehatan di seluruh negeri dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru untuk menangani keadaan darurat medis yang terabaikan namun mematikan ini.

Referensi

Snakebite Envenomation, Attitudes, and Behavior toward Snakes in Banten, Indonesia - PMC - PubMed Central, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9404431/

Situation of snakebite, antivenom market and access to antivenoms in ASEAN countries, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8928241/

Guidelines for the Clinical Management of Snake bites in the South ..., accessed July 22, 2025, https://www.who.int/publications/i/item/B0241

Snakebite envenoming: A systematic review and meta-analysis of global morbidity and mortality - PubMed Central, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11020954/

Snakebite Management: The Need of Reassessment, International Relations, and Effective Economic Measures to Reduce the Considerable SBE Burden - PubMed Central, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11442967/

Antivenom preclinical efficacy testing against Asian snakes and their availability in Asia: A systematic review - PubMed Central, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10355433/

A Simple and Novel Strategy for the Production of a Pan-specific Antiserum against Elapid Snakes of Asia - PMC, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4825939/

Equatorial Spitting Cobra (Naja sumatrana) from Malaysia (Negeri Sembilan and Penang), Southern Thailand, and Sumatra: Comparative Venom Proteomics, Immunoreactivity and Cross-Neutralization by Antivenom, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9414237/

Assessing SABU (Serum Anti Bisa Ular), the sole Indonesian ..., accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5116744/

A Comparison of the Efficacy of Antivenoms and Varespladib against the In Vitro Pre-Synaptic Neurotoxicity of Thai and Javanese Russell's Viper (Daboia spp.) Venoms - PMC, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10974476/

Immunological binding activities of antivenoms toward (a) Naja sputatrix - ResearchGate, accessed July 22, 2025, https://www.researchgate.net/figure/mmunological-binding-activities-of-antivenoms-toward-a-Naja-sputatrix-b-Bungarus_fig3_310664092

Current Insights in the Mechanisms of Cobra Venom Cytotoxins and Their Complexes in Inducing Toxicity: Implications in Antivenom Therapy, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9780984/

(PDF) Current Knowledge on Snake Dry Bites - ResearchGate, accessed July 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/344809664_Current_Knowledge_on_Snake_Dry_Bites

Current Knowledge on Snake Dry Bites - PubMed, accessed July 22, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33105644/

Current Knowledge on Snake Dry Bites - PMC, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7690386/

Venomous snakebites in the United States - PubMed, accessed July 22, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3655676/

Clinical Laboratory Investigations and Antivenom Administration after Malayan Pit Viper (Calloselasma rhodostoma) Envenoming: A Retrospective Study from Southernmost Thailand - PubMed, accessed July 22, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38295421/

Urgent administration of antivenom following proven krait bites in Southeast Asia irrespective of neurotoxic symptoms, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11008851/

Antivenom for Neuromuscular Paralysis Resulting From Snake Envenoming - PMC - PubMed Central, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5408217/

Adverse reactions to snake antivenom, and their prevention and treatment - PubMed, accessed July 22, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26256124/

Adverse reactions to snake antivenom, and their prevention and ..., accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4767202/

Adverse drug reaction profile of anti-snake venom in a rural tertiary care teaching hospital, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3828666/

Safety profile of antivenom in a cohort of patients envenomed by Deinagkistrodon acutus in Hangzhou, Zhejiang Province, Southeast China - PubMed, accessed July 22, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40106271/?utm_source=SimplePie&utm_medium=rss&utm_campaign=pubmed-2&utm_content=1DqqIY7i9Icf9J_BIwh0PRg_lq4ZdpZVa2NCCBt_Z5SBUCUY-a&fc=20220524054013&ff=20250319182144&v=2.18.0.post9+e462414

Incidence of serum sickness following Indian polyvalent antivenom therapy in a cohort of snake-envenomed patients in rural Sri Lanka - PubMed, accessed July 22, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37486099/

Incidence of serum sickness after the administration of Australian snake antivenom (ASP-22) - PubMed, accessed July 22, 2025, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26490786/

Snakebite Management and One Health in Asia Using an Integrated Historical, Social, And Ecological Framework - PubMed Central, accessed July 22, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8832943/